Venezuela en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia

"Programa de Salvaguardia de los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes del Caucagua: Núcleos de Iniciación y Transmisión de Saberes y Consejos Comunitarios"

Video: http://www.diversidadcultural.gob.ve/venezuela-plural/coleccion-audiovis...

UNESCO: https://ich.unesco.org/en/BSP/program-for-the-safeguarding-of-the-bandos...

Ubicación geográfica:

Comunidades de Pantoja y La Línea de la Parroquia Caucagua, Municipio Acevedo, Estado Bolivariano de Miranda.

Nombre de las comunidades:

Todos los personajes, adultos, de los Bandos y Parrandas participan en los Núcleos de Saberes, enseñando sus vivencias y transmitiendo los relatos aprendidos de las generaciones mayores. Los personajes incluyen a la Jefa o Gobernadora de Parranda; Custodios (hombres o mujeres) de Banderas; el Abanderado (hombres o mujeres) Prefecta, Comandanta de Policía, Mujeres Policía, Verduga, Fiscal de Bebidas e Hidratación, Tesorera, Boleros o Inocentes; El Moca, Correo, Fiscal de Parranda, Mecateros, Secretaria de Parranda, Músicos y Abogado de la Parranda.

En los Consejos Comunitarios para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Diversidad Cultural participan portadores caucaguenses de las diferentes expresiones culturales, quienes están relacionados con la “Casa Santos Inocentes del Caucagua”, organizada por voceros, promotores y formadores comunitarios, así como colectivos tradicionales, que se han sumado a los intercambios y debates propios del elemento.

Dominio(s):

Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial

X Artes escénicas

Conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo

Artesanía tradicional

Otro(s)

Descripción:

Su trayectoria histórica se remonta a la época colonial, en territorios afrodescendientes donde se desarrollaba el cultivo del cacao (Theobroma cacao). Durante este tiempo, la élite dominante daba un día libre a los esclavizados, coincidiendo con la festividad de los Santos Inocentes del calendario católico. Desde entonces, muchos caucaguenses han destinado los días del 27 y 28 de diciembre a la fiesta callejera desbordante de música, protagonizada por mujeres y destinada a “revertir el orden establecido”. Las Parrandas, toman el poder, mientras hacen sátiras a las autoridades, lo que se refleja en su vistosa indumentaria, así como en su “Declamación del Bando”; heraldo lleno de adivinanzas, chistes y jocosidades.

A fines de la década del setenta del siglo XX, elementos foráneos incidieron en la disminución de las Parrandas, produciéndose una desaparición considerable de la tradición, sus personajes, música y recorridos, dejaron de apreciarse. Los portadores atribuyen esta pérdida a la muerte de algunos portadores, sin generación que los releve, así como a la falta de disposición de otros portadores, a la transmisión de sus saberes. Otro aspecto negativo considerado ha sido el aumento de la inseguridad, lo que ha provocado la emigración de algunos de sus participantes.

Más recientemente, los portadores también identificaron una pérdida de referentes simbólicos asociados a la manifestación cultural, lo que podría afectar en el futuro, la transmisión intergeneracional. Notaron que los jóvenes desconocían el significado de los caracteres y su importancia, y así mismo reconocieron el desprecio en la vestimenta tradicional. Por lo anterior, algunos practicantes se preocuparon porque la tradición no se pierda o se desvirtúe, por lo que deciden materializar dos estrategias, a partir de un programa de trabajo, para lo cual contaron, desde un inicio, con la receptividad y el apoyo colectivo.

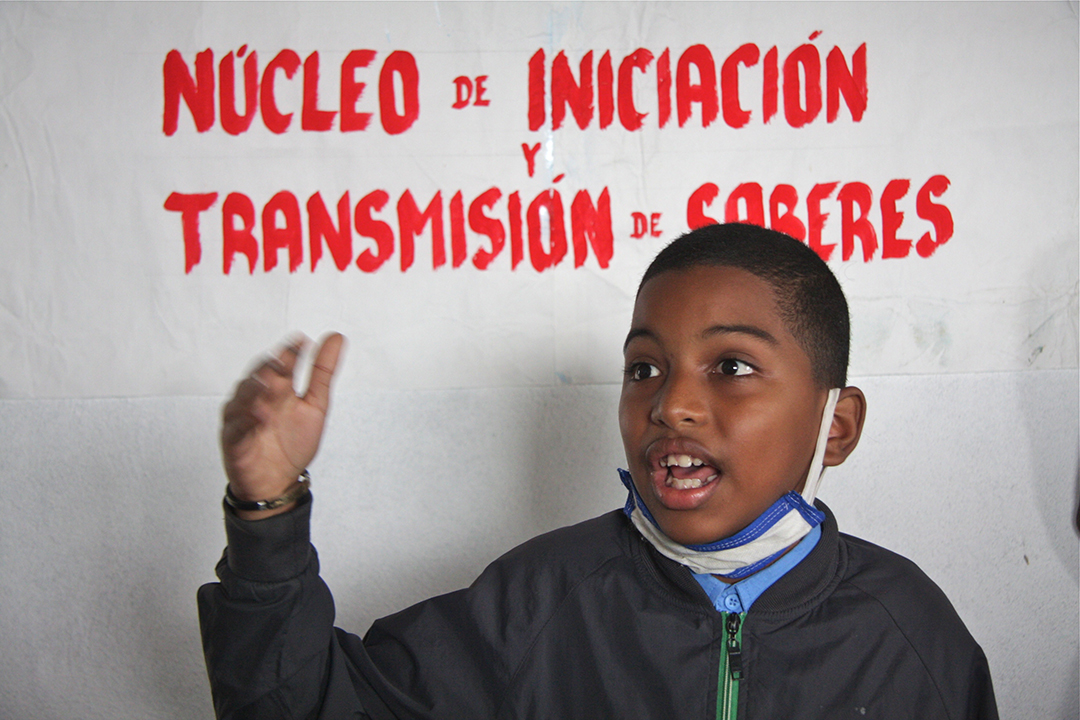

De las Asociaciones Civiles de Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes, con los portadores de la Casa Santos Inocentes de Caucagua, se crearon los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Saberes. Su objetivo es fortalecer el proceso de transmisión oral del elemento. Los Núcleos ofrecen un contenido de programación semanal que aborda elementos culturales, históricos, naturales y geográficos, orientados a niños, jóvenes y adultos.

Otra iniciativa del Programa cristalizó en los Consejos Comunitarios, configurados a partir de esquemas de organización que promueven espacios de concertación y acción entre diferentes colectivos culturales, con el fin común de salvaguardar el patrimonio cultural vivo. Estos están integrados por exponentes que practican cualquier expresión cultural, en articulación con los Bandos y Parrandas de la Casa de los Santos Inocentes de Caucagua. Los Consejos desarrollan planes, programas y proyectos que al mismo tiempo favorecen la integración, proyectan la importancia del PCI. Para ello, los Consejos están diseñados para multiplicarse a nivel territorial, en ejes de coordinación y trabajo comunitario, que ofrezcan nuevas vías de cogestión dentro del proceso organizativo del Movimiento Nacional en Redes del Patrimonio y Diversidad Cultural. Los Consejos Comunitarios así como los Núcleos son expresión desde hace más de una década, de una Buena Práctica, que puede ser replicada por otros con similares necesidades de salvaguarda.

Medidas de salvaguardia involucradas:

-Conformación de Núcleos que promuevan la formación de saberes tradicionales. Estos abordan a partir de los resultados de la investigación comunitaria, los propios procesos educativos comunitarios, y también relacionados con la educación formal, sobre los componentes históricos, culturales y normativos del elemento. Esta metodología, dirigida por los portadores, cuida con esmero el trabajo de cada participante.

-Los Núcleos se desarrollan en sesiones de trabajo denominadas conversatorios (mezcla de mesas redondas y seminarios): un orador introduce un tema a discutir e invita a un personaje de los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes, para hablar sobre su rol e importancia. Las sesiones tienen como eje, el fortalecimiento de la oralidad, y aborda elementos que consolidan el conocimiento y desarrollo de la expresión cultural.

-Cuando un músico es invitado al conversatorio, especialmente los niños y los jóvenes aprenden historias sobre cómo un instrumento musical específico se convirtió en parte de la tradición, y también se convierten en aprendices de ejecución del instrumento. A lo largo de cada sesión, van conociendo cada instrumento musical.

-Los Núcleos parten del referente católico de la tradición de los Santos Inocentes, donde se ofrece a los participantes los relatos correspondientes. Posteriormente, los Núcleos profundizan en la dimensión humana y simbólica del elemento, explicando el sentimiento de libertad y protesta de sus ancestros, quienes a modo de alegoría, superponían a su vestimenta campesina -típica de su propio trabajo agrícola- el vestuario de la élite gobernante. que los sometió.

-La iniciativa de los Núcleos implica otra estrategia: la revitalización de los saberes que aún perduran, a partir de la investigación y registro de la memoria de los abuelos, como premisa fundamental para la transmisión intergeneracional. Sobre lo anterior, y de manera particular, en la comunidad de Los Cerritos ha surgido el interés de sus vecinos, por revitalizar la tradición. Esto se debe a las visitas y conversatorios que realizan algunos portadores que pertenecen a la Casa de los Santos Inocentes Inocentes de Caucagua.

-Actualmente se están organizando para lograr una extensión de los Núcleos hacia otras comunidades.

Consejos Comunitarios: Organización y Promoción:

Los Consejos Comunitarios para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Diversidad Cultural, desde sus formas organizativas, implementadas por colectivos, tienen la figura de un vocero, designado por los integrantes del elemento. Cada Consejo incluye una Asamblea Local y un Consejo Local que materializa los acuerdos relativos al futuro del elemento, realizados en la Asamblea. Los miembros del Consejo son elegidos democráticamente, y se considera el criterio de portadores con alto sentido de pertenencia hacia su PCI.

Los Consejos cuentan con un equipo de promoción, como otra estrategia de salvaguardia. Este está integrado por capacitadores, que se conectan con todas las comunidades locales y el resto del país.

Las actividades promovidas incluyen exposiciones didácticas y actividades especiales sobre ésta y otras expresiones culturales. Estas actividades tienen como alcance la gestión de los espacios locales, municipales y parroquiales, específicamente orientadas a la atención de circuitos, zonas culturales y/o transfronterizas, para la conformación de Redes de Patrimonio y Diversidad Cultural.

Coordinación a nivel regional, subregional y/o internacional:

Los portadores han consolidado una fuerza organizativa que, partiendo de lo local, llegó al ámbito nacional, y para ello han fomentado alianzas con instituciones estatales y privadas. Un ejemplo de ello ha sido la realización, desde la articulación comunidad-Estado, del “Plan Extraordinario de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Bolivariano de Miranda”, aprobado por Decreto Regional en diciembre de 2019. Por este Decreto, el Programa es esencial.

Han logrado esta integración, a partir de un ejercicio constante de encuentros y jornadas de sensibilización a favor del PCI, a partir de propuestas que invitan a participar. Además, su incorporación a la discusión de proyectos como la “Ley Orgánica de Cultura del Estado Miranda” y la formulación de ordenanzas de beneficio municipal y regional ha catalizado su articulación con diversas instituciones nacionales.

Otras herramientas para consolidar estas coaliciones han sido las consultas públicas, concebidas como espacios para el aporte y validación de criterios, así como para el diseño consensuado de instrumentos que favorezcan la salvaguarda. De esta forma, los portadores han conectado distintas voces y enriquecido la organización que da vida al elemento.

Además, los portadores han favorecido la comunicación efectiva y la replicación del Programa, para engranar sus esfuerzos con las estructuras organizativas habituales del PCI local. Así, no sólo han seguido esta modalidad orgánica en sus poblaciones, sino que han complejizado las redes de participación, integrándolas a una escala menor: la calle. Hasta el día de hoy se han establecido cinco enlaces por calle, para un total de 47 calles. Esta microorganización, ha definido una red social que directa e indirectamente se involucra en las actividades de los Consejos Comunitarios, integrando a los portadores pero también a otros actores, dispuestos a contribuir con el Programa.

El ganarse el respeto del país por la determinación y resultados de su accionar, han consolidado su alta capacidad de convocatoria, así como una conexión con líderes con quienes se ha compartido el conocimiento sobre el PCI y la importancia de su salvaguarda.

Por otra parte, la integración de los portadores al Movimiento en Redes de Patrimonio y Diversidad Cultural de Venezuela ha potenciado su accionar, multiplicando sus alcances, llevándolos a interactuar, en un ejercicio de diálogo intercultural, con más de 300 colectivos tradicionales en el país. Al respecto, su participación, cada año desde 2006, en el Foro Nacional de Patrimonio Cultural y Diversidad Cultural, es prueba de ello.

A nivel regional e internacional, la inclusión del elemento en 2017, entre otros 9 países, al proyecto audiovisual liderado por el Centro UNESCO Categoría 2: Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), denominado: “Salvaguardia del PCI relacionado con la música, el canto y el baile de las comunidades afrodescendientes de los países de CRESPIAL”, ha sido muy significativo. En esta recopilación, el Programa, de cara a la promoción del patrimonio cultural afrodescendiente regional, presentó un documental comunitario titulado: Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes del Caucagua, disponible para todos los interesados.

Reflejo de los principios y objetivos de la Convención:

Los Núcleos están alineados con los principios y objetivos de la Convención de la UNESCO de 2003, respetando el PCI y fomentando su salvaguardia entre las nuevas generaciones; Buenas Prácticas apreciadas en el conocimiento aprehendido por los participantes en estos espacios de transmisión. Así, bajo la sombra de los frondosos árboles de una casa o plaza local, suenan trompetas y charrascas, mientras se escucha la percusión de los practicantes, quienes enseñan a los niños los ritmos musicales que acompañan la tradición. En estos espacios, para fortalecer capacidades, los adultos cuentan historias sobre el origen del elemento, dinamizando y recreando la memoria colectiva; activo que al mismo tiempo que promueve el conocimiento y fomenta la creatividad, se interconecta con la diversidad del PCI del país, para lograr propuestas orientadas al desarrollo integral.

Los Núcleos son creados por y para las comunidades. Sus integrantes son los mismos practicantes que atienden a las distintas localidades, invitando a sus pobladores a participar e incluso a formar sus propios Consejos Comunitarios. En este sentido, las investigaciones realizadas entre los portadores de las distintas parrandas, acompañados de las escuelas locales, han favorecido la revitalización de los saberes tradicionales. Bajo este espíritu, estas investigaciones resultan compatibles con la PCI, salvaguardando el Primer Principio Ético. Por su parte, la organización de Consejos Comunitarios es un ejemplo de trabajo conjunto que, siendo impulsado por sus líderes, se abre a la cooperación e intercambio con otros actores sociales, fundamento también afín al espíritu de la Convención de la UNESCO de 2003.

Los Consejos Comunitarios de Salvaguardia son una forma de ejercer el derecho de las comunidades, grupos e individuos a realizar sus prácticas y favorecer la viabilidad del elemento, vinculándose con el Octavo Principio Ético de la Salvaguardia. Asimismo, en el seno de los Consejos se desarrolla un ejercicio continuo de revisión interna, que convierte a los portadores en protagonistas de sus procesos de diagnóstico y análisis sobre la situación actual de su PCI.

El programa deriva de una expresión cultural que privilegia la participación de las mujeres, pues ellas caracterizan los roles principales de los Bandos y Parrandas. El Bando es predominantemente femenino, a excepción de sus músicos, “Boleros” o “Inocentes” y “Custodios de Bandera”. Su batuta la lleva la Gobernadora, con la participación principal de otros personajes femeninos. En este sentido, desde los Núcleos se favorece el respeto a la mujer, al mismo tiempo que, a partir de valiosas herramientas, se enseña a las niñas a asumir el liderazgo de un grupo, componente en estrecha correspondencia con la Convención y con el Quinto Principio Ético, que promueve la equidad de género.

En la estructura y organización interna de los Consejos Comunitarios prima la inclusión social y la democratización de saberes, respetando las identidades étnicas y la pluralidad de criterios y acciones. La diversidad de edades y profesiones de las personas que los integran, es un ejemplo de los fundamentos éticos que sustentan el Programa.

Eficacia:

Los estudios realizados por los portadores, de los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Saberes, constituyen una Buena Práctica, fundamental para la revitalización del PCI local. El registro de testimonios de los ancianos participantes en las desaparecidas parrandas durante la década de los setenta del siglo pasado ha sido, sin duda, uno de los puntos de orientación e inspiración más significativos para el desarrollo de gran parte de las actividades realizadas por los Núcleos hasta el momento. Estas acciones ya han dado resultados efectivos y comprobables, que se expresan en la vitalidad con la que anualmente se posiciona el elemento.

La música, entre otros componentes, se ha convertido dentro de la experiencia de los Núcleos, en un móvil común que conecta a distintas generaciones. En este sentido, a través de la alegría e interés que despierta entre niños y adultos, los Bandos y Parrandas se traducen en un lenguaje y formas de comunicación compartidas, que favorecen el diálogo intergeneracional y desdibujan fronteras, al tiempo que se fortalece el elemento en su viabilidad. Desde los espacios de los Núcleos se forma a los más jóvenes desde un espíritu que los invita a la recreación del PCI ya la consolidación de sus marcos identitarios, ejerciendo la posibilidad de establecer criterios propios.

Por su parte, los Consejos Comunitarios promueven entre los portadores principios como la libertad, la justicia y la paz, y así mismo favorecen el respeto al PCI y la protección del medio ambiente, al tiempo que capitalizan la importancia de valores como la cooperación y la solidaridad. Este rol social ha beneficiado la viabilidad del elemento, así como de las comunidades donde se desarrolla, pues se han convertido en portadores, en adelante, más empoderados y comprometidos con su PCI. Además los Consejos ofrecen oportunidades para que sus miembros realicen una mejor gestión de su patrimonio, a partir del fortalecimiento de sus capacidades organizativas y la elaboración de proyectos de carácter endógeno. Al mismo tiempo, y de cara a la viabilidad del elemento, se les han dado herramientas que les permitan hacer frente a los riesgos y amenazas presentes en el contexto circundante, como la delincuencia y las adicciones, tan letales para la salvaguardia del PCI.

Otra función de los Consejos, radica en velar por la correcta administración de los recursos materiales. Esto no sólo contribuye a la viabilidad del PCI en términos económicos y de manera autosustentable, sino que también brinda la transparencia y honestidad que sustenta y promueve el Programa, en aras de mantener su continuidad.

Como consecuencia del Programa, los Consejos Comunitarios han planteado iniciativas de integración y participación de la población asociada a los Núcleos. Estas acciones, como la confección de ropa y la adquisición de instrumentos musicales, son de gran utilidad para la viabilidad del elemento. Estos convenios sociales se extienden también a otras actividades asociadas a la práctica como ornamentación, limpieza, logística, seguridad y atención a quienes, lugareños y visitantes, asisten a disfrutar de la celebración cada diciembre en las calles caucaguenses.

Participación y consentimiento de la comunidad:

Desde su propia logística organizativa, los portadores canalizan y promueven el desarrollo del Programa. Para lograrlo, la participación se basa en el trabajo de dos comunidades, que desde la impronta de las organizaciones civiles, conviven y se retroalimentan en la zona. Son los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua de los Sectores La Línea y Pantoja. A estos dos, se suma el trabajo de la organización cultural y sin fines de lucro: Casa de los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua. Al respecto, cabe destacar que cada una de las actividades y proyectos desarrollados, cuenta siempre con el consentimiento previo, libre, informado y continuo de los titulares del elemento.

Los referentes conceptuales del Programa surgen de los devotos que forman parte de la Casa de los Santos Inocentes. Esta, al igual que la toma de decisiones, se da en el interior de esta institución, pero se consuma desde la validación comunitaria. Por otro lado, si bien el Programa recibe el aporte de algunos aliados, su desempeño no está subordinado a ninguna institución; su labor se nutre de las dinámicas socioculturales locales.

Como componente transversal del Programa, las diferentes sesiones de investigación-acción, lideradas por los portadores y apoyadas en referentes técnicos brindados por el Centro de Diversidad Cultural, han sido destacables, pero sobre todo, han resultado en exitosos ejercicios comunitarios. Desde lo micro y hasta lo más amplio, para la ejecución de sus actividades, los portadores activan su organización en nodos, ya partir de una comunicación horizontal, que también facilita el desarrollo de reuniones periódicas, con la presencia de muchos participantes.

Desde su primera fase, los portadores son parte de la construcción de sus proyectos (investigativos, formativos o promocionales), comprometiéndose con cada una de sus etapas. Esta modalidad de trabajo evidencia la importancia que tienen los portadores para el Programa, y que se expresa en su calidad de extraordinarios expertos en cuanto a sus propias formas de valoración y transmisión de saberes, por ejemplo. En términos concretos, también se destaca el apoyo brindado y las visitas realizadas a los portadores mayores y practicantes mayores y/o en situación de vulnerabilidad del elemento.

Las actividades de promoción se socializan a partir de la convocatoria a participar en Asambleas Ciudadanas. Estas convocatorias cuentan con una “organización calle a calle”, liderada por mujeres, cuyas probadas habilidades comunicativas logran una efectiva asistencia y participación. A su vez, tal logro se enriquece con la labor de la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural del estado Miranda, una estructura más amplia, y que contribuye en favor de la sensibilización y socialización sobre la importancia del Programa, a nivel estatal y nacional.

La presencia de Portadores de Programas en las Asambleas Ciudadanas, así como su desempeño como líderes de cada calle, para la conformación de nuevos Consejos Comunitarios o la validación de saberes, da testimonio de su protagónica participación. En los últimos tiempos, a pesar de los problemas relacionados con el COVID-19, los costaleros han logrado congregarse exitosamente muchas veces, siempre considerando el distanciamiento físico y estándares adecuados de bioseguridad.

Consentimiento libre, previo e informado a esta propuesta y participación en su elaboración:

La construcción de la candidatura ha contado con la participación central de los portadores. A pesar de las difíciles circunstancias epidemiológicas del COVID-19, lograron la elaboración de un registro comunitario de testimonios y ejercicios de reflexión en torno a la trascendencia del elemento y su Programa de Buenas Prácticas de Salvaguarda.

Dirigentes de la expresión cultural, organizaron encuentros, que si bien contaron con las recomendaciones dadas por el Centro de Diversidad Cultural, sus resultados son evidencia de un esfuerzo colectivo ejemplar. Estas sesiones, denominadas localmente “Asambleas Ciudadanas”, sirvieron como talleres etnográficos, y durante ellas, los participantes analizaron cuáles han sido sus motivos y estrategias para promover las actividades del Programa.

Al mismo tiempo, desarrollaron valoraciones sobre el elemento, enviando esta información al Centro de Diversidad Cultural a través de diferentes medios (virtuales y presenciales). Asimismo, compartieron textos y fotografías de sus archivos locales relacionados con las actividades hasta el momento impulsadas.

La agencia de los portadores también fue constatada en visitas y entrevistas abiertas a distintos portadores, en un ejercicio de investigación-acción, que confiere a la nominación, un espíritu de gran contenido ético, social y de participación colectiva.

Luego de este proceso, desde la Casa Santos Inocentes de Caucagua, se realizaron jornadas comunitarias de validación de la candidatura, las cuales contaron con una importante participación colectiva. Estas validaciones se legitimaron a partir de un ejercicio previo de votación a mano alzada y su correspondiente refrendo escrito, para su aprobación. Adicionalmente, surgió la elaboración espontánea de manifiestos de apoyo al proceso.

Modelo regional, subregional y/o internacional:

El Programa trasciende la praxis de la expresión festiva y gregaria, para ofrecer nichos culturales que fortalezcan el valor histórico, artístico e identitario de un patrimonio cultural vivo. Estos Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías, a partir de la implementación del método de investigación-acción, y con la participación comunitaria permanente, han logrado la concreción de espacios de encuentro, reflexión y discusión de gran valor. A partir de estas experiencias cobran vida en los Núcleos capítulos de la historia local, narrados esta vez por actores sociales, mujeres y hombres, que hasta ahora eran considerados invisibles o subordinados, y por ello, en tiempos antiguos, habían sido excluidos de la vida oficial. historia e incluso desde el proceso de gestión cultural, enfoque que hoy, lamentablemente, sigue latente y es consecuencia de la impronta colonialista y esclavista establecida en América desde hace más de 500 años.

En este sentido, el ejercicio de diálogo intercultural permanente, que es el sustento del Programa, puede, como modelo de alcance subregional, regional o internacional, brindar una vía para interpretar integralmente la historia cultural de muchos países y de América Latina, desde una perspectiva decolonial, liderada por nuevas voces. Desde este paradigma, las comunidades que han vivido la opresión o supresión de sus derechos y libertades individuales, especialmente las de raíces afrodescendientes, y siempre en consideración a sus particularidades locales, pueden revitalizar sus prácticas colectivas y salvaguardar su PCI.

Los componentes satíricos y festivos del elemento son expresiones de formas insurreccionales de las comunidades involucradas; herederos de los contenidos culturales que, no en pocas oportunidades, fueron objeto de complejos procesos de opresión y discriminación racial. Sin embargo, los portadores del PCI -como viene favoreciendo el Programa-, si bien se mantienen apegados a la recreación de formas que cuestionan y deconstruyen viejos cánones, se mantienen alejados de cualquier forma de represalia, violencia o conflicto. Se trata por el contrario, de un patrimonio cultural vivo que reclama espacios de participación, apoyados en la cohesión social, en la visibilización de las memorias y las expresiones culturales compartidas; en los valores de la humanidad, y en el encuentro liberador y pedagógico. Es un modelo que nos invita a escribir nuevas páginas de colectivos ancestrales en constante transformación.

Por otro lado, el Programa también está dispuesto a compartir con cualquier interlocutor, desde sus propias experiencias, su absoluta convicción de que el PCI, lejos de cualquier noción estática, contemplativa o nostálgica, es un activo, vital para el logro de una mejor calidad. de vida para sus portadores. El Programa, a partir de proyectos legales, técnicos y sociales, siempre de base comunitaria, sigue trabajando a favor de la salvaguardia, en el contexto de los Objetivos del Milenio, definidos por las Naciones Unidas, en materia de desarrollo sostenible.

Por todo lo anterior, es un modelo replicable en otros contextos fuera de Venezuela, que deseen promover las voces y saberes heredados, adquiriendo la posibilidad de reconstruir su proceso de etnogénesis y reconocer el rumbo de su PCI, de cara al futuro.

Voluntad de cooperar en la difusión de las mejores prácticas de salvaguardia:

Los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías y los Consejos Comunitarios, se mantienen apegados a una filosofía de trabajo, en la que la investigación, la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades, especialmente de las nuevas generaciones, son fundamentales. Este modelo de Buenas Prácticas, sin embargo, lejos de permanecer inamovible en sus espacios geográficos de origen, responde a un carácter itinerante, y está dispuesto a ser replicado en otros contextos territoriales, sociales y culturales. Al respecto, por ejemplo, los Consejos Comunitarios de Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, han sido, desde sus inicios, formadores y promotores de la constitución de otros Consejos, no sólo en el estado Miranda, sino en muchos otros. estados del País. Junto a instancias gubernamentales como el Centro de la Diversidad Cultural, y bajo el amparo de la Red Nacional de Patrimonio Cultural y Diversidad Cultural, se ha venido impulsando y/o copartícipe en la creación de más de 300 Consejos Comunitarios, relacionados con las expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

En un proceso que, lejos de restringirse, se expande. Resultan fascinantes las capacidades y niveles de compromiso y dedicación de los portadores que están viviendo dentro del Programa, para congregar a los niños, jóvenes, mujeres y hombres, a ser parte de sus iniciativas. Por ello, en voz de sus representantes, se mantienen atentos y “siguen en pie de lucha”, -más aún en el caso de formar parte del Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia-, para realizar actividades que les permitan socializar sus experiencias exitosas en todas las comunidades, grupos e individuos interesados. Es decir, su voluntad y disposición de organizar conferencias, seminarios, mesas técnicas y talleres comunitarios, sobre las bondades de su modelo, sin otro interés que promover la importancia del PCI y su salvaguarda; fortalecer aquellos aspectos que puedan poner en riesgo su viabilidad y, en consecuencia, contribuir al fortalecimiento de las identidades culturales locales, a la construcción de ciudadanía y al desarrollo integral del planeta.

Sobre las líneas anteriores, para los portadores del Programa, los encuentros y espacios de participación, de cara a la difusión de sus Buenas Prácticas, siempre son y se generarán, constantes y fructíferos, gracias a las personas interesadas desde su mejor impronta, más allá de la condiciones materiales o el lugar pactado para tales efectos. Lo importante, han expresado, es que esos vínculos se hagan con alegría y dedicación, de todos los involucrados.

En términos operativos, la socialización de las Buenas Prácticas del Programa, requerirá de ciertos requisitos operativos. Para responder a estas necesidades, según los voceros de los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías, así como de los Consejos Comunitarios, se podrían establecer alianzas con las instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo e incluso con representantes de empresas privadas de las localidades. y regiones donde comunidades y grupos recrean su PCI, y que estén interesados en acceder a información en materia de Buenas Prácticas.

Evaluación de los resultados:

Los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías y los Consejos Comunitarios de Salvaguarda del Patrimonio y la Diversidad cultural, cuentan con estructuras organizativas con un equipo de portadores, quienes desde diferentes áreas, se encargan de evaluar las actividades y proyectos generados, así como el análisis de los indicadores culturales definidos por el Programa de Salvaguarda de Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes del Caucagua: Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías y los Consejos Comunitarios. Estos datos están disponibles para su consulta pública y siguen un proceso específico que puede estar sujeto a diferentes etapas de revisión, auditoría y evaluación.

En el caso de los Consejos Comunitarios, existe en su organización interna una instancia que se encarga de vigilar y acompañar el cumplimiento de las decisiones propuestas por todos los portadores en las Asambleas locales. Asimismo, es responsable de la elaboración del informe de gestión que se presenta cada año a la sesión de trabajo organizada para ello.

Ambas estructuras comunitarias, desde sus funciones diferentes, pero siempre interconectadas, cuentan con sus propios mecanismos de diagnóstico, los cuales pueden participar en procesos de evaluación por parte de organismos externos. Cabe señalar que entre los aliados del Programa se encuentran la Red Nacional de Patrimonio y Diversidad Cultural; la Secretaría de Cultura y el Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información, adscrito al Gobierno Bolivariano del estado Miranda; el Centro de Diversidad Cultural y el Consejo Legislativo del estado Miranda.

A partir del acompañamiento de estas instancias se han realizado actividades de diversa índole durante más de 10 años, para lo cual, en un buen tiempo, se han recibido apoyos, también de diversa índole. De todos modos, para el programa ha sido parte de su columna vertebral; de sus procesos de contabilidad interna, así como de sus fundamentos éticos, presentar a los interesados, la correspondiente rendición de cuentas, en aras de mantener una ejecución física o incluso financiera, siempre abierta y correcta, y en permanente correspondencia con la salvaguardia del ICH. Afortunadamente, hasta el día de hoy, las actividades y el proyecto expuestos, así como las rendiciones de cuentas realizadas por los representantes de los Programas, han resultado claros y satisfactorios para cada una de las partes involucradas.

Para los representantes y demás participantes del Programa, e incluso para otros actores, la presentación, por ejemplo, de la cantidad de “conversatorios” realizados por los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías, o la cantidad de Consejos Comunitarios creados dentro de un determinado período de tiempo, si bien estas no están relacionadas con inversiones monetarias, resultan la mejor carta de presentación, en la intención de mantener los apoyos que ya existen, y lograr la consecución de otros en el futuro. Más importante aún, sólo desde su sometimiento a procesos de evaluación y seguimiento, desde Asambleas designadas al efecto, desde sus principales aliados, beneficiarios y evaluadores: sus propias comunidades, será posible que el elemento y su Programa, mantengan el acompañamiento, la confianza y la credibilidad que se les ha dado.

Modelo para países en desarrollo:

Para las comunidades de Caucagua, la abundancia y explotación de sus recursos naturales no ha sido suficiente para obtener una mejor calidad de vida. En este sentido, y más allá de cualquier modelo socioeconómico establecido, los caucaguenses han reconocido que la riqueza de su patrimonio cultural vivo, constituye un foco que merece su atención, pues además de su valor identitario, ofrece potencialidades para abordar sus problemas, que aunque locales, son muy característicos de los países en vías de desarrollo.

Sin embargo, la simple recreación del PCI también parece insuficiente para la resolución de estos problemas. Por ello, los portadores del Programa han entendido que detrás de sus expresiones tradicionales existen factores, como en el pasado, llamados a perturbar su vitalidad y, en consecuencia, limitar su participación en los escenarios destinados a atender tales necesidades. Como resultado de este análisis, el Programa se ha hecho copartícipe de la refundación de algunos de sus liderazgos y de las bases organizativas del PCI, visando consolidar espacios de acción más eficientes, que permitan a los portadores favorecer la salvaguarda, mientras confrontan sus problemas. Este ejercicio equilibra entre el legado histórico; el reconocimiento del medio ambiente; las prácticas consuetudinarias y la innovación, que en definitiva, busca contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos.

Para ello, se ha pedido a los portadores que respeten y fomenten la pluralidad cultural regional para encontrar soluciones a sus problemas ambientales, así como fortalecerse como ciudadanos con derechos, desde la consideración de los principios de cooperación, autogestión y soberanía. . Esta forma de trabajo implica, por un lado, la socialización de problemas comunes, y por otro, la implementación de formas democráticas para la toma de decisiones. En este sentido, se ha expresado la importancia del ejercicio del diálogo, a favor de todos, en igualdad de condiciones y oportunidades, y bajo el espíritu de participación que se lleva a cabo en una organización impulsada “desde abajo”.

Además, si bien el programa brinda atención a los diferentes colectivos, es evidente la atención que se brinda a las nuevas generaciones, realizando notables esfuerzos por el fortalecimiento de sus capacidades, en el convencimiento de que los jóvenes son muy importantes, no sólo para la salvaguardia del elemento, sino también al diseño y ejecución de proyectos orientados a alcanzar niveles óptimos de desarrollo.

Para el Programa, el PCI es entendido como un espacio que, desde su praxis, puede contribuir a reestructurar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, y favorecer la autoestima y las identidades, para traducirse luego, en acciones socioproductivas. procesos en los que la Ética y la noción de desarrollo confluyen en armonía. Esto es particularmente significativo para Caucagua, una población con una profunda vocación agrícola, pero aún apegada a mecanismos de dependencia, depredación de sus recursos naturales e inequidad social. En cualquier caso, el programa constituye un modelo que está decidido a dar respuestas, y que podría adaptarse a otros contextos similares en países en vías de desarrollo.

Voluntad de cooperar en la difusión de las mejores prácticas de salvaguardia:

Los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías y los Consejos Comunitarios, se mantienen apegados a una filosofía de trabajo, en la que la investigación, la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades, especialmente de las nuevas generaciones, son fundamentales. Este modelo de Buenas Prácticas, sin embargo, lejos de permanecer inamovible en sus espacios geográficos de origen, responde a un carácter itinerante, y está dispuesto a ser replicado en otros contextos territoriales, sociales y culturales. Al respecto, por ejemplo, los Consejos Comunitarios de Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, han sido, desde sus inicios, formadores y promotores de la constitución de otros Consejos, no sólo en el estado Miranda, sino en muchos otros. estados del País. Junto a instancias gubernamentales como el Centro de la Diversidad Cultural, y bajo el amparo de la Red Nacional de Patrimonio Cultural y Diversidad Cultural, se ha venido impulsando y/o copartícipe en la creación de más de 300 Consejos Comunitarios, relacionados con las expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

En un proceso que, lejos de restringirse, se expande. Resultan fascinantes las capacidades y niveles de compromiso y dedicación de los portadores que están viviendo dentro del Programa, para congregar a los niños, jóvenes, mujeres y hombres, a ser parte de sus iniciativas. Por ello, en voz de sus representantes, se mantienen atentos y “siguen en pie de lucha”, -más aún en el caso de formar parte del Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia-, para realizar actividades que les permitan socializar sus experiencias exitosas en todas las comunidades, grupos e individuos interesados. Es decir, su voluntad y disposición de organizar conferencias, seminarios, mesas técnicas y talleres comunitarios, sobre las bondades de su modelo, sin otro interés que promover la importancia del PCI y su salvaguarda; fortalecer aquellos aspectos que puedan poner en riesgo su viabilidad y, en consecuencia, contribuir al fortalecimiento de las identidades culturales locales, a la construcción de ciudadanía y al desarrollo integral del planeta.

Sobre las líneas anteriores, para los portadores del Programa, los encuentros y espacios de participación, de cara a la difusión de sus Buenas Prácticas, siempre son y se generarán, constantes y fructíferos, gracias a las personas interesadas desde su mejor impronta, más allá de la condiciones materiales o el lugar pactado para tales efectos. Lo importante, han expresado, es que esos vínculos se hagan con alegría y dedicación, de todos los involucrados.

En términos operativos, la socialización de las Buenas Prácticas del Programa, requerirá de ciertos requisitos operativos. Para responder a estas necesidades, según los voceros de los Núcleos de Iniciación y Transmisión de Sabidurías, así como de los Consejos Comunitarios, se podrían establecer alianzas con las instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo e incluso con representantes de empresas privadas de las localidades. y regiones donde comunidades y grupos recrean su PCI, y que estén interesados en acceder a información en materia de Buenas Prácticas.

Modelo para países en desarrollo:

Para las comunidades de Caucagua, la abundancia y explotación de sus recursos naturales no ha sido suficiente para obtener una mejor calidad de vida. En este sentido, y más allá de cualquier modelo socioeconómico establecido, los caucaguenses han reconocido que la riqueza de su patrimonio cultural vivo, constituye un foco que merece su atención, pues además de su valor identitario, ofrece potencialidades para abordar sus problemas, que aunque locales, son muy característicos de los países en vías de desarrollo.

Sin embargo, la simple recreación del PCI también parece insuficiente para la resolución de estos problemas. Por ello, los portadores del Programa han entendido que detrás de sus expresiones tradicionales existen factores, como en el pasado, llamados a perturbar su vitalidad y, en consecuencia, limitar su participación en los escenarios destinados a atender tales necesidades. Como resultado de este análisis, el Programa se ha hecho copartícipe de la refundación de algunos de sus liderazgos y de las bases organizativas del PCI, visando consolidar espacios de acción más eficientes, que permitan a los portadores favorecer la salvaguarda, mientras confrontan sus problemas. Este ejercicio equilibra entre el legado histórico; el reconocimiento del medio ambiente; las prácticas consuetudinarias y la innovación, que en definitiva, busca contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos.

Además, si bien el programa brinda atención a los diferentes colectivos, es evidente la atención que se brinda a las nuevas generaciones, realizando notables esfuerzos por el fortalecimiento de sus capacidades, en el convencimiento de que los jóvenes son muy importantes, no sólo para la salvaguardia del elemento, sino también al diseño y ejecución de proyectos orientados a alcanzar niveles óptimos de desarrollo.

Para el Programa, el PCI es entendido como un espacio que, desde su praxis, puede contribuir a reestructurar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, y favorecer la autoestima y las identidades, para traducirse luego, en acciones socioproductivas. procesos en los que la Ética y la noción de desarrollo confluyen en armonía. Esto es particularmente significativo para Caucagua, una población con una profunda vocación agrícola, pero aún apegada a mecanismos de dependencia, depredación de sus recursos naturales e inequidad social. En cualquier caso, el programa constituye un modelo que está decidido a dar respuestas, y que podría adaptarse a otros contextos similares en países en vías de desarrollo.

“Programa biocultural para la salvaguardia de la tradición de la Palma Bendita en Venezuela”.

Localización geográfica.

Las actividades del programa se llevan a cabo en dos Parques Nacionales que son referentes geográficos indispensables para la manifestación, y en estrecha vinculación con algunas de las localidades aledañas. Por una parte, están los Palmeros de Chacao, quienes desarrollan su práctica en el Cerro Waraira Repano también conocido como El Ávila (10° 32′ 0″ N, 66° 52′ 0″ W), ubicado en el municipio Chacao del estado Miranda, en la ciudad de Caracas, capital del país.

Por otro lado, en la Isla de Margarita, del estado Nueva Esparta, ubicada en el Mar Caribe, a 472 kilómetros al noreste de Caracas, se encuentran los Palmeros Asuntinos, habitantes de La Asunción, capital estatal, localizada en el municipio Arismendi y los Palmeros de El Valle del Espíritu Santo, habitantes de la población homónima del municipio García. Ambas comunidades desarrollan sus actividades en el Cerro Copey (10° 59′ 00″ N, 63°53 ′00 ″ O).

Nombre de las comunidades

La vitalidad del programa se focaliza en 3 asociaciones de Palmeros, denominación otorgada a los portadores de la tradición. Estas organizaciones son: Asociación Ecológica Palmeros de Chacao, Asociación Civil Palmeros Asuntinos y Asociación de Palmeros Basílica Nuestra Señora del Valle, quienes han desarrollado iniciativas novedosas y efectivas para la salvaguardia de la tradición de la Palma Bendita (traducción inicial), así como para la conservación del ambiente. Estas asociaciones se encuentran integradas por devotos y feligreses de la tradición, quienes ejercen distintos roles a la hora de llevar a cabo la poda de la palma y su distribución dentro de sus comunidades para su posterior conversión en cruces, alusivas a Jesús de Nazareth.

En Venezuela existen otras comunidades que se dedican a la recolección de la palma en el contexto de la Semana Santa, que si bien no forman parte de este programa, comparten un legado cultural que es reconocido y valorado.

Antecedentes, fundamentos y objetivos

Cada año, los palmeros cumplen una promesa heredada desde hace más de dos siglos, la cual comprende la búsqueda de la Palma Real (Ceroxylon Ceriferum) en determinadas montañas. Estas palmas, bendecidas en el contexto de la Semana Santa, son entregadas desde la fe en diversas comunidades. No obstante, hace aproximadamente tres décadas, la tradición estaba a punto de desaparecer debido a que entre los palmeros no existían planes organizados de reforestación y las autoridades vinculadas a los parques nacionales, pensaban que estos grupos atentaban contra la integridad del ambiente.

La sociedad nacional, de forma generalizada, desconocía el amor profesado por los palmeros hacia la naturaleza. Así mismo, no todos los palmeros comprendían y/o aceptaban la importancia de integrar a los niños en la tradición. Inicialmente, ni las instituciones públicas o el sector privado, prestaban suficiente apoyo logístico a las actividades de los palmeros y, en consecuencia, disminuían los campamentos formativos para los niños y jóvenes.

Sobre lo anterior, los palmeros consideraron urgente modificar sus prácticas de extracción de la palma y comenzaron a podar la planta en lugar de cortarla. También se dieron cuenta de que anteriormente, no dedicaban suficiente atención a la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones y sociedad en general, señalando como prioritario un cambio de consciencia, sobre el vínculo ineludible entre historia, cultura y naturaleza.

Como resultado, se consolidó el Programa Biocultural con la creación de estrategias o medidas novedosas en las cuales, se organizan las cofradías de cargadores de imágenes religiosas y palmeros en asociaciones civiles con perfil cultural y ambientalista, sin fines de lucro ni tinte político. Se crearon proyectos educativos para niños y jóvenes sobre reforestación del ambiente, jornadas de siembra, talleres, oficios religiosos y actividades culturales con participación familiar y comunitaria.

Así mismo, se fortaleció la conexión con otras áreas de conocimiento para lograr implementar la práctica de la poda de la palma, mediante la capacitación ofrecida por botánicos e investigadores aliados. Tal apertura e interés de los palmeros en la investigación, ha permitido que actualmente sean reconocidos como “guardianes del bosque de palmas” por parte de instituciones estadales.

De igual manera, se han establecido alianzas para la ampliación de las iniciativas comunitarias con ONG’S, instituciones gubernamentales, escuelas municipales y zonas educativas. En Caracas, docentes locales y medios de comunicación se interesaron en mejorar la falta de información sobre la labor de los palmeros y junto a ellos idearon proyectos de difusión a través del contacto de estudiantes con la tradición de la Palma Bendita. Patrimonio cultural inmaterial y educación comenzaron a fusionarse, resultando en importantes contextos para el aprendizaje de una ética ambiental, salvaguardia de la tradición y valores de buena humanidad.

Los palmeros también reflexionaron sobre la necesidad de incorporar en su tradición a otras especies botánicas (Euterpe karsteniana, Elaeis oleifera, Phoenix dactylifera, Bactris guineensis y Coccotrinax barbadensis) como alternativas ecológicas, a fin de garantizar la bendición de las palmas y atender a las feligresías locales, sin afectar la población de la Palma Real en los Parques Nacionales.

Medidas de salvaguardia

Programa educacional Palmeritos. Nace en El Pedregal, Municipio Chacao. Va dirigido a niños, entre 6 y 12 años, provenientes de localidades urbanas. Es organizado por mujeres y hombres palmeros, concebidos como orientadores en la transmisión de la tradición y la conservación de la palma. Se enfoca en el contacto, simbología, misticismo y vocabulario asociado a la práctica y los métodos utilizados incluyen juegos, canciones, dinámicas sobre el amarre de las palmas, campamentos, así como proyección de videos y charlas sobre biodiversidad.

Programa formativo Peoneros de montaña. Se trata de la segunda fase en la transmisión de conocimientos y valores de la tradición. Está dirigido a jóvenes a partir de los 12 años, quienes son iniciados como palmeros y responsables de la protección de los bosques ante los más pequeños. En este contexto es donde son inmersos en la ritualidad que implica cómo pedirle permiso a la palma para su manipulación y buen uso. Es labor común que los peoneros de montaña participen como voluntarios en la prevención de incendios forestales y tareas de siembra, espacios ideales para la acumulación de aprendizajes, destrezas y experiencias para su vida futura.

Cátedra ambiental. En el Valle de El Espíritu Santo, los palmeros idearon un método de enseñanza que ofrece, desde una manera divertida, aprender al aire libre, permitiendo a los niños llamados “palmeritos” o “semillas”, el contacto espontáneo con el Cerro Copey a la vez que se afianzan los valores religiosos que los caracterizarán como palmeros.

Proyecto de educación turística: La ruta de los palmeros, siguiendo el camino de Humboldt. Es un proyecto orientado a la sensibilización, educación y concienciación de niños, jóvenes y docentes de educación básica de las escuelas municipales, estadales y universidades, mediante la valoración de las cuencas hidrográficas y el bosque nublado; el conocimiento de la cultura tradicional de los Palmeros de Chacao y el legado de Humboldt y Bompland, naturalistas alemanes estudiosos de la región a principios del siglo XIX.

Plan de manejo de viveros. Consta de jornadas pedagógicas de siembra dirigidas a niños y jóvenes de diversos municipios del país. Se realiza en viveros de los palmeros o en trayectos dentro de las montañas. Aprenden a plantar y experimentan el contacto con la naturaleza mientras escuchan y aprenden historias de la tradición de la Palma Bendita. Los palmeros que coordinan estas actividades se encargan de recolectar las semillas, mantener a los viveros y promover la integración de investigadores y docentes en los proyectos.

Programas de capacitación con aliados. Hace 35 años surgió la inquietud de algunos palmeros en conformar un banco de semillas que permitiría luego, aumentar la población de la Palma en el Jardín Botánico de Caracas, con el apoyo de investigadores y botánicos. Actualmente, guarda parques y botánicos han mejorado las prácticas de siembra y continúan ofreciendo capacitación en diversas comunidades.

Coordinación en lo regional, sub regional y/o internacional

Para el Programa Biocultural, las comunidades tienen un papel fundamental, pues aportan los distintos elementos que permiten la continuidad de la tradición. Con su participación, hacen posible la búsqueda y poda de la palma. Entre las diversas asociaciones de palmeros, se establecen relaciones destinadas a cumplir con el compromiso de hacer llegar cada “Domingo de Ramos”, la Palma Bendita a la feligresía venezolana, y de intercambiar las buenas prácticas de las que son garantes. Estas redes cuentan con más de 20 años, y gracias a su ímpetu organizativo, han generado una respuesta positiva en entes de diversa índole, los que año tras año, se ven llamados a apoyar no sólo las prácticas realizadas durante la Semana Santa, sino aquellas actividades que promueven anualmente.

Se coordinan esfuerzos con las Gobernaciones, Alcaldías, Concejos Municipales y Ministerios. Se resalta el papel que juega el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) como ente encargado de tramitar la incursión de los Palmeros a las montañas, y de estipular la cantidad de hojas de palma que podrán ser podadas para llevar a cabo la tradición.

Los cuerpos de seguridad, como Protección Civil, Bomberos (activos, jubilados y forestales) y Guardia Nacional Bolivariana, llevan a cabo diversas tareas: los dos primeros ofrecen capacitación útil para afrontar la dinámica en la montaña, además de asegurarse que los palmeros no sufran ningún daño, y el último se encarga del resguardo de los asistentes y del orden. Debido al interés de los miembros de las asociaciones de palmeros por disminuir el daño causado al entorno en épocas anteriores, instituciones, como los Jardines Botánicos han puesto a su disposición conocimientos que se traducen en proyectos formativos en cuanto al tratamiento de plantas y bosques.

El vínculo logrado con universidades nacionales a partir de áreas de especialización como las ciencias sociales y naturales, es muestra de este entusiasmo contagioso que lleva a estudiantes e investigadores a incluirse en las dinámicas de la tradición.

Los medios de comunicación contribuyen en la difusión de las actividades realizadas por los palmeros y han tenido un rol esencial en su rescate, logrando presentar ante el público, una imagen más justa de lo que son: salvaguardias de la tradición y conservadores del ambiente. El nexo con ONG´S como el Proyecto Cumbre, principal aliado con proyección internacional para el programa, ha extendido el alcance de éste a más de cien escuelas a nivel nacional. Por otra parte, el Instituto de Movilidad y la empresa nacional Teleférico de Caracas prestan apoyo en los traslados de palmeros que por alguna razón no pueden ascender a la montaña, caminando.

Algunos comercios privados han colaborado con la impresión de materiales sobre la caracterización de la tradición y sus actividades formativas, mientras que el movimiento Social denominado Red de Patrimonio y Diversidad Cultural, siempre brinda acompañamiento y promoción en el desarrollo del elemento.

Reflexión de los principios y objetivos de la Convención

Los palmeros se definen a sí mismos como: “…caminadores, descendientes de una tradición… desde hace seis generaciones”. Esta práctica constituye un patrimonio cultural inmaterial que fortalece el sentido de pertenencia de sus portadores. Se recrea bajo el precepto de la tradición católica vinculada a la Semana Mayor, como alegoría a la entrada de Jesús a Nazareth, revitalizada cada año, y que sólo es posible a partir de la bendición litúrgica de la palma extraída de las montañas vecinas.

En esta tradición se expresan lazos entre sus diversos practicantes, incluso con aquellos radicados en ciudades distantes, pero quienes en víspera de la celebración, regresan a sus localidades originarias, para cumplir con el ritual. El sentimiento que congrega a los palmeros trasciende de la noción de reunión, para convertirse el encuentro en un espacio de marcada significación simbólica. Los palmeros se autorreconocen “…como un conjunto, como un solo palmero”. La vitalidad del elemento se fundamenta en el trabajo en equipo y si bien, cada miembro del grupo tiene un rol específico, también es capaz de suplir cualquier necesidad que el conjunto tenga.

A través de la tradición y sus actividades formativas, se transfieren valores como el respeto por las personas y la naturaleza; elementos que hacen de esta manifestación una expresión acorde con los derechos humanos internacionales. En este sentido, nos encontramos ante otro principio afín con la Convención UNESCO 2003: la inclusión. Mujeres y hombres, de diversa condición social, política, económica, o con alguna discapacidad, infunden a niños y jóvenes, el amor por la tradición, en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. Se deposita en la palma bendecida, el anhelo de fortificar el espíritu ante el cumplimiento de una promesa, que es considerada emblema de paz, salud, hermandad y esperanza.

Tras recibir la bendición eclesiástica, los palmeros ascienden a la montaña, momento conocido como “la subida”, pernoctan allí durante varias noches y realizan actividades como narraciones de historias y anécdotas, paradas en puntos específicos como alegoría al Viacrucis de Jesucristo, entonación de canciones, mantenimiento de caminerías, siembra y poda de la palma. El sentimiento de hermandad es evidenciado al momento de “la bajada” o descenso, cuando los palmeros son recibidos por sus familiares y comunidades, acompañándolos en procesión hasta la iglesia. La feligresía entonces, les elogia y entrega alimentos a modo de bienvenida y compensación por el esfuerzo realizado. En esta tradición se evita la mercantilización, pues las hojas de palma son entregadas a los fieles de forma gratuita.

Para los palmeros es común la participación en sus actividades, de personas de cualquier religión, e incluso de ateos. La única exigencia estriba en dar demostración de respeto por las creencias espirituales del grupo, cuidado de la palma y los bosques, así como un compromiso activo con la comunidad. Al ser una práctica que desdibuja linderos políticos, la tradición es clara expresión del diálogo intercultural. La manifestación como sus actividades de formación biocultural, fomentan el desarrollo sustentable a través de la enseñanza del amor hacia la tradición y la naturaleza.

Eficacia

La principal finalidad del Programa Biocultural radica en salvaguardar la tradición de la Palma Bendita en Venezuela. Sin embargo, años atrás, la vitalidad de la manifestación estaba en riesgo, ya que su recreación sólo estaba permitida a los jóvenes y adultos, lo cual, desfavorecía la transmisión intergeneracional. Fue entonces, cuando muchos de los portadores dieron un giro a sus políticas de actuación. Se planteó, de manera progresiva en cada una de las comunidades portadoras de la tradición, y según las particularidades locales, la implantación de actividades educativas que dirigidas a niños y jóvenes, contribuyesen a la salvaguardia de la manifestación, así como a la preservación y difusión de los valores éticos y ecológicos vinculados.

Desde su capacidad inspiradora, el Programa Biocultural ha hecho posible la integración voluntaria y activa de cientos de niños y jóvenes. Las actividades de formación desarrolladas se han visto materializadas en la disposición real y concreta de generaciones de relevo que puedan dar continuidad al legado cultural compartido. Las experiencias alcanzadas se han traducido, a su vez, en la consolidación de espacios donde el amor, el respeto, la identidad y el orgullo por la tradición se enlazan con un contacto guiado, pedagógico y responsable con la naturaleza.

En cada una de las comunidades portadoras, los viveros educativos en custodia de los Palmeros, juegan un rol esencial dentro de esta concepción de buena práctica, ya que están vinculados directamente con proyectos como huertos escolares y talleres pedagógicos, que han incorporado a sus tareas, la reproducción de la palma. En muchos casos, las plantas sembradas son trasladadas a las escuelas para enseñar a la población escolar el conocimiento y valoración por el ambiente y la tradición de la Palma Bendita.

Esta estrategia no sólo es favorable para los procesos educativos, sino que también ha internalizado en los portadores, un mayor grado de consciencia y responsabilidad con los procesos biológicos de reforestación de la planta; compromiso que trasciende de la Semana Santa y se extiende a todo el año.

Los participantes del programa reciben información sobre distintos tópicos. En este sentido, de comprobada eficacia ha sido el desarrollo de obras de teatro y presentaciones de marionetas, dirigidas a los niños, y que han tributado en procesos lúdicos-educativos a favor del aprendizaje sobre la historia de la tradición, las especies de plantas que son características del ambiente local e incluso sobre sus beneficios para la medicina tradicional.

Por otra parte, en el pasado, la viabilidad de la tradición también se mantenía en crisis permanente, ya que era recurrente el conflicto entre la práctica cultural y la extracción de la palma. Por muchos años, la planta era cortada de raíz, lo cual significaba un problema de conservación, ya que el ritmo acelerado de esta actividad, estaba acabando con la especie. Por esto, a partir de 1985, la creación de las Asociaciones de Palmeros, en articulación con las autoridades correspondientes y desde la sustentación legal necesaria, fortaleció la práctica de la poda de la palma, en vez de su extracción completa.

Participation de las comunidades, grupos o individuos.

De forma similar a como se organizan los portadores en la práctica de la tradición, esto es en grupos y con responsabilidades definidas, la conducción de las actividades del Programa se delega a mujeres de la comunidad y/o a palmeros. Cada asociación de palmeros tiene dinámicas propias para su funcionamiento, coincidiendo en un núcleo coordinador, que a su vez designa a un portador responsable de la planificación y, a otros encargados de la articulación con alcaldías, gobernaciones locales y ONG´s.

A lo interno, el Programa congrega a maestros de tradición llamados Palmeros Mayores; mujeres y hombres palmeros encargados de la logística; niños, jóvenes y comunidad. Los Palmeros Mayores son aquellos portadores que por muchos años han participado en la tradición y que por razones de condición física no pueden subir a hacer la poda en la montaña o suben hasta ciertas cotas, sin embargo son actores protagonistas en las actividades formativas para los Palmeritos y en el manejo de los viveros pedagógicos. Su rol dentro del Programa es fundamental, por ser pilares en la transmisión oral de conocimientos. Junto a esta guía moral, se destaca la presencia simbólica de los Palmeros Difuntos, de gran importancia en el contexto cultural de los palmeros, poseen agencia en sus vidas y orientan el camino a seguir en la manifestación.

Si los Palmeros Mayores son el corazón del Programa, las mujeres y hombres que se encargan de la logística son su columna vertebral. A través de reuniones periódicas, comunicación con la comunidad y charlas entre palmeros del grupo coordinador, se definen las metas anuales del Programa. Si las actividades implican una gran movilidad de personas, por ejemplo, el traslado de hasta 300 niños hacia los parques nacionales, la organización se amplía, se suman los palmeros encargados de afinar acuerdos de cooperación e intervienen aliados como las madrinas o padrinos de la manifestación, quienes apoyan en la articulación interinstitucional.

Los Palmeritos, quienes suelen ser hijos de palmeros con experiencia en la tradición, participan en las diferentes actividades del Programa. Dentro de este, reciben un rol y responsabilidad de acuerdo a sus edades. Por ejemplo, en Chacao, “El Brote” se denomina a los niños de 6 años, como alegoría a su “nacimiento” en la tradición. Se es “Palmerito” a los 7 años; “Semillero” a los 8 años; “Guarda Palma” a los 9 años; “El Custodio” a los 10 años, quien es responsable de todo su grupo. Finalmente, a los 11 años, el niño se convierte en “Promesero” y futuro palmero. Los jóvenes iniciados en la tradición, se entrenan en la manera de caminar solos por el bosque y ser los próximos palmeros.

Otras personas de la comunidad participan en el desarrollo del Programa, por ejemplo, las familias se integran en los oficios religiosos, en la preparación de alimentos para campamentos, así como también afianzan en sus hogares los valores transmitidos a sus hijos por la tradición. En conclusión, se aprecia una simbiosis entre portadores directos y aliados que hacen posible la conceptualización, planificación e implementación del Programa.

Consentimiento previo, libre e informado

Desde octubre de 2017 los palmeros participaron con gran liderazgo y proactividad en un ciclo de talleres comunitarios para la construcción de un expediente de candidatura sobre el Programa. En sesiones continuas los portadores identificaron enérgicamente elementos esenciales de la manifestación y construyeron una definición propia del elemento, profundizando en los principales roles de palmeros y aliados en las iniciativas de salvaguardia.

En los primeros talleres los portadores conocieron los preceptos claves de la UNESCO y sus convenciones, se aproximaron a otras experiencias de salvaguardia y establecieron analogías con sus propias dinámicas culturales. En estos espacios de intercambio surgieron reflexiones, anécdotas, datos históricos y productos como mapas, donde plasmaron la cartografía simbólica de una tradición que se ha fortalecido en la transmisión intergeneracional de saberes. En otras sesiones de trabajo, los portadores identificaron dificultades pasadas en el desarrollo del elemento y disertaron sobre los obstáculos que, desde las acciones del Programa Biocultural, superaron en conjunto. Testimonios y muestras fotográficas de los portadores nos permitieron dilucidar con más claridad las estrategias innovadoras que utilizaron para superar el riesgo de este patrimonio cultural inmaterial y cómo convirtieron la situación en un contexto favorable.

Los Palmeros reflexionaron sobre las iniciativas que representan una Buenas Práctica dentro de la tradición de la Palma Bendita, identificando los planes y actividades realizadas que definen el Programa. Finalmente, los portadores escribieron en sus propias palabras dos manifiestos y firmaron los consentimientos previos, libres e informados para presentar la candidatura y compartir estas experiencias con otras comunidades portadoras.

Modelo regional, sub -regional y/o internacional

La recolección de la palma sin la conciencia ambiental y el respeto necesario, se puede convertir en un riesgo, que incluso puede traer como consecuencia, la prohibición de su extracción. Es por ello, que las políticas implementadas en el seno del Programa Biocultural, pueden ser de gran significación para otros lugares y comunidades, que deseen continuar o reactivar la tradición de la Palma Bendita sin que eso signifique una pérdida a nivel ecológico.

Los Palmeros de Chacao en alianza con especialistas de botánica han definido la estrategia adecuada que permite continuar llevando a cabo, la recolección de la palma sin agotar la población de la misma. Esta estrategia se condensó en el cambio de la tala por la poda. Posteriormente, estos conocimientos fueron llevados a las comunidades de Nueva Esparta, (La Asunción y El Valle), donde los palmeros comenzaron a implementarla. Con esto, los palmeros han desarrollado un proyecto de conservación de la especie, desde el cual, se encargan de dispersar las semillas, así como censar los individuos de la población existente. También cuentan con la presencia de viveros, en los cuales no sólo se conservan plantas de palma, sino otras especies de plantas autóctonas de los respectivos cerros donde se lleva a cabo la actividad, y que también demandan acciones a favor de su recuperación demográfica y ecológica.

Por otra parte, el componente educativo del Programa es agente modélico para la salvaguardia de la tradición. Tanto los Palmeros de Chacao como los Palmeros de Nueva Esparta, trabajan con niños, niñas y jóvenes, en un intento de transmitir la tradición de la Palma Bendita, así como los valores intrínsecos a la misma. Los iniciados, desarrollan una conciencia ambiental, así como una valoración de los diferentes componentes míticos y rituales de la manifestación, que les permite, aprehender los conocimientos necesarios para su salvaguardia de cara al futuro.

Las medidas e iniciativas tomadas dentro del Programa tienen un carácter innovador pero siempre están sujetas a las reglas y decisiones comunitarias de los portadores de la tradición. Este complejo de acciones educativas, en franca cooperación de los núcleos familiares y comunitarios, también resulta en un modelo que puede servir de ejemplo o referente, para otras localidades y comunidades portadoras que lleven a cabo la recolección de la Palma Bendita en el contexto de Semana Santa, o en general, para cualquier expresión del patrimonio cultural inmaterial, que vincule de manera tan estrecha, la tradición cultural y el ambiente.

La voluntad de cooperar en la difusión de las mejores prácticas de salvaguardia

En los talleres de validación, los palmeros han expresado su deseo de transmitir la experiencia que han alcanzado en el desarrollo del Programa Biocultural, a fin de que pueda ser aplicado a otros contextos y fortalezca tradiciones culturales que estén atravesando por dificultades en la transmisión de conocimientos a sus generaciones de relevo o en aquellas que deseen dar continuidad a expresiones del PCI, cuyos ámbitos estén asociados a especies vegetales y/o florales en vulnerabilidad.

Los palmeros tienen la voluntad de participar en charlas sobre las estrategias que idearon para dar a conocer el significado de la tradición entre niños y jóvenes, mostrando a través sus anécdotas y testimonios, el contacto logrado entre estudiantes de diversas regiones del país y la tradición de la Palma Bendita.

Docentes, biólogos y periodistas aliados de los palmeros, están dispuestos a facilitar las herramientas que utilizaron para mejorar la falta de información que existía sobre los portadores y sus actividades, compartiendo las metodologías empleadas con los jóvenes.

Especialistas botánicos han elaborado investigaciones y publicaciones dirigidas al público general, así como para la comunidad científica especializada, que bien pueden contribuir a fortalecer no sólo la practica biocultural de los palmeros en Venezuela, sino que sus alcances se pueden ampliar a otras comunidades de palmeros que deseen iniciar proyectos de investigación sobre la biodiversidad de palmas presente en sus localidades.

Existen varias publicaciones, entre libros, revistas y folletos con entrevistas de niños, jóvenes, adultos y persona mayores, así como difuntos, que se han realizado con la participación central de los palmeros y cuya documentación ha permitido que esta oralidad se mantenga en el tiempo. Asimismo, se nota en estas publicaciones que las actividades del Programa se han traducido a varias generaciones formadas en la idea de que un buen palmero es un buen ciudadano y un buen ciudadano es buen palmero. Los palmeros están dispuestos a conversar sobre la manera en que han ideado estos materiales documentales,, a fin de motivar en otras comunidades portadores la inquietud por testimoniar sus propias dinámicas y plasmar de forma creativa, el valor de un legado cultural.

Susceptibilidad a una evaluación de los resultados.

En primera instancia, se cuenta como mecanismo de evaluación de los resultados de las actividades del Programa Biocultural, con el Observatorio de Buenas Prácticas. Este proyecto es impulsado por el Centro de la Diversidad Cultural, núcleo focal de la Convención UNESCO 2003 y adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde esta plataforma institucional, es posible comprobar si el Programa cumple con los parámetros de la Convención UNESCO 2003 en materia de salvaguardia y, especialmente, en lo que concierne a las actividades asociadas a la transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial dirigidas a los niños y jóvenes.

El Instituto del Patrimonio Cultural, organismo también adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reconoce a los Palmeros de Chacao, los Palmeros Asuntinos y los Palmeros de El Valle del Espíritu Santo, como Bien de Interés Cultural de la Nación, y en esta medida, está en el deber de desarrollar un Plan de Salvaguardia, para la tradición de la Palma Bendita; en consenso con las comunidades portadoras. Esta planificación será un instrumento extraordinario para el monitoreo y evaluación de las acciones que el Programa Biocultural desarrolle en su condición de registro de buena práctica.

Desde una perspectiva ecológica, las actividades e iniciativas del programa son evaluadas actualmente por varios entes del Estado, así como por aliados pertenecientes al área académica e investigativa. En este sentido, se cuenta con la evaluación constante y permanente que realiza INPARQUES en el Parque Nacional Waraira Repano y en el Parque Nacional Cerro Copey, en busca de indicadores sobre la conservación óptima de la población de la palma, especialmente en el contexto de la Semana Santa.

Aunado a esto, se tiene que los propios palmeros tienen un control de la palma en la montaña, el cual llevan a cabo en alianza con profesionales botánicos e investigadores que analizan las parcelas y la población de palmas, y que son clasificadas en plántulas juveniles y palmas adultas. A esta dinámica, se suman las tareas de limpieza, cuidado de su crecimiento, conservación, y reforestación.

Otra forma de medir los resultados de los programas ejecutados es mediante la evaluación del desempeño de los viveros establecidos por los propios palmeros en sus respectivas comunidades. Además, se cuenta con la presencia de parcelas de seguimiento en la montaña, a través de un marcaje de las especies de palmas que se dan en los Parques nacionales Waraira Repano y El Copey, con fines comparativos y que resultan en indicadores de las especies reforestadas por portadores de la tradición de la Palma Bendita.

Modelo de los países en desarrollo

El vínculo existente entre los palmeros, las montañas, la Palma Real y sus variantes botánicas, tiene una connotación espiritual sagrada. La simbología derivada de los elementos que conforman el ambiente es transversal a muchas de las decisiones y quehaceres y, por tanto, permea en la tradición oral, el sistema de creencias y el ethos compartido por las comunidades portadoras. Desde esta noción, es comprensible el reconocimiento de las montañas como “aulas verdes” para la transmisión de la tradición de la Palma Bendita. En estos parajes, los niños y jóvenes aprenden sobre los valores de la manifestación, las formas de organización social vinculadas y la importancia del ambiente.

Desde estos espacios, los palmeros han contribuido con el desarrollo sostenible de sus localidades y la Región, al ser sus acciones una praxis armónica y consensuada entre cultura y naturaleza, acorde con los derechos humanos internacionales y la conservación del ambiente. A la fecha, el Programa Biocultural ha logrado la consolidación de personas y colectivos de palmeros, identificados a plenitud con su herencia cultural, principal garantía para la salvaguardia. Asimismo, estos actores se encuentran conscientes de sus responsabilidades y por tanto, están comprometidos y capacitados para el buen manejo de los recursos naturales.

Las actividades del Programa son organizadas y autosostenidas por los propios portadores. No obstante, en muchas oportunidades, también son respaldadas por instituciones y aliados ganados a lo largo del tiempo. Aunque la manifestación tiene en la oralidad su principal medio de transmisión intergeneracional, los cuadros de cooperación establecidos, incorporan estrategias y herramientas novedosas, como por ejemplo recursos impresos e informáticos que han permitido que los niños y jóvenes se integren a la práctica desde la experimentación y la vivencia en franca comunión con las nuevas tecnologías.

Montañismo; manejo de viveros; charlas sobre historia, cultura, biodiversidad, ahorro energético y talleres de fotografía, representan algunos de los métodos y temáticas utilizados para el reconocimiento y transmisión de la tradición. En esta dinámica de aprendizaje, resulta vital la convivencia entre los iniciados y consejos de los palmeros mayores. Nociones como el respeto, el compañerismo y la solidaridad son valores esenciales para la consecución de las metas propuestas en los países en desarrollo, y también son aprehendidos y puestos en práctica.

Los componentes del Programa son una experiencia que puede trascender del ámbito nacional. Actualmente, las buenas prácticas vinculadas a la tradición de la Palma Bendita pueden ser modelo para otras comunidades de Latinoamérica, adaptando la experiencia a contextos particulares. Tal iniciativa permitiría formar ciudadanos que, como agentes transformadores promuevan en sus localidades la salvaguardia de sus manifestaciones, a la par que contribuyan con la recuperación de especies en riesgo, el adecuado comportamiento en áreas naturales protegidas y el apoyo a programas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y protección de la reserva de biósfera. Tal condición resulta vital en el interés de aportar soluciones a los problemas de contaminación, escasez de agua, incendios forestales y acumulación de desechos sólidos, entre otros, que afectan al planeta y, especialmente a los países del Hemisferio Sur.

Video: http://www.diversidadcultural.gob.ve/venezuela-plural/coleccion-audiovisual/palma-bendita